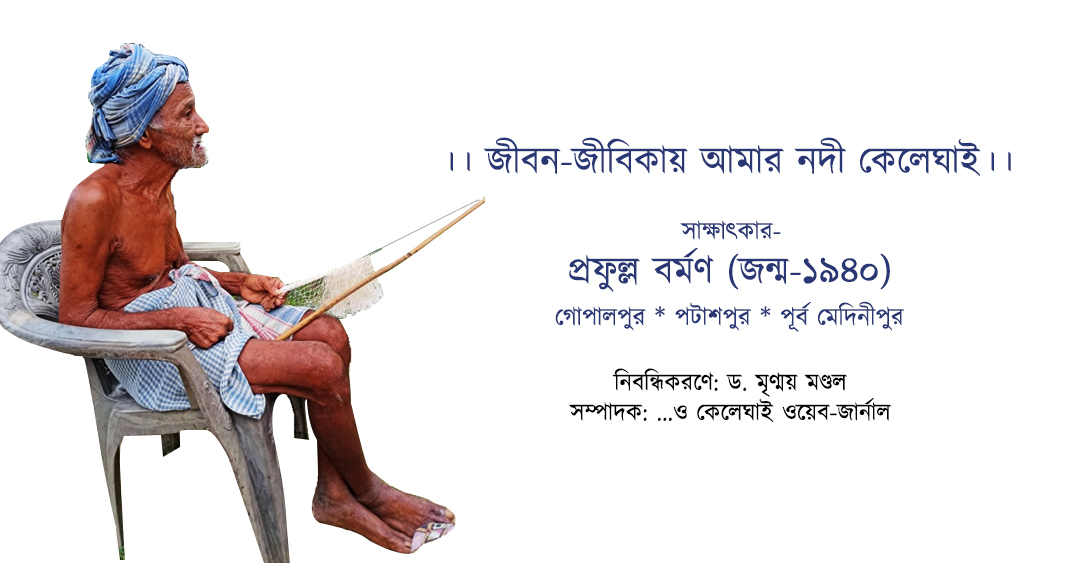

কেলেঘাই নদীর অতীত জীবনযাপন, সামাজিক পরিবেশ, সমাজ জীবনের ইতিহাস প্রকাশিত সাহিত্যে খুব নগণ্য। এ বিষয়ে বিশদ খোঁজাখুঁজির পর তথাকথিত তেমন মজবুত সূত্র আজও অধরাই। কিন্তু আগামী প্রজন্মের কাছে নদীমাতৃক কেলেঘাই-র ইতিহাস যাতে অপ্রকাশিত না থেকে যায়, তার জন্য কিছু পদক্ষেপ আজও সময়োপযোগী ও বিঞ্জান সম্মত । এই নদীর তীরে বসবাসের সৌভাগ্যহেতু কিছু কিংবদন্তি ব্যক্তির সঙ্গ পেয়েছি, যারা এখনও পৃথিবীতে আছেন। তাদের দৃষ্টিতে ও স্মৃতিতে কেলেঘাইর জীবন্ত ইতিহাস বেঁচে আছে, যা বেঁচে নেই কোন কাগজের পৃষ্ঠায়। এই নদীর পরিবর্তনশীলতার ইতিকথা তাদের স্মৃতিতে আজও জীবন্ত। এমনি এক অশীতিপর বৃদ্ধ প্রফুল্ল বর্মণ, পিতা রাখাল বর্মণ। জন্ম উনিশ শতকের, চল্লিশ দশকের শুরুর দিকে (সূত্র- ভোটার কার্ড)। শীর্ণ শরীরে বাসা বেঁধেছে দুরারোগ্য ব্যধি। চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এসেছে কিন্তু মনের দৃষ্টি আজও নদীর জলের মত পরিষ্কার। প্রায় এক লহমায় দু-তিন ঘণ্টা না থেমে শোনালেন কেলেঘাই নদীর জীবন কথা। নির্বাক হয়ে শুনলাম। সেই শোনা জীবন্ত কাহিনী গুলিই কেমন যেন মনে হল আমার নদী কেলেঘাইর নিজের কথা যা সে আজ পর্যন্ত বলে উঠতে পারেনি।

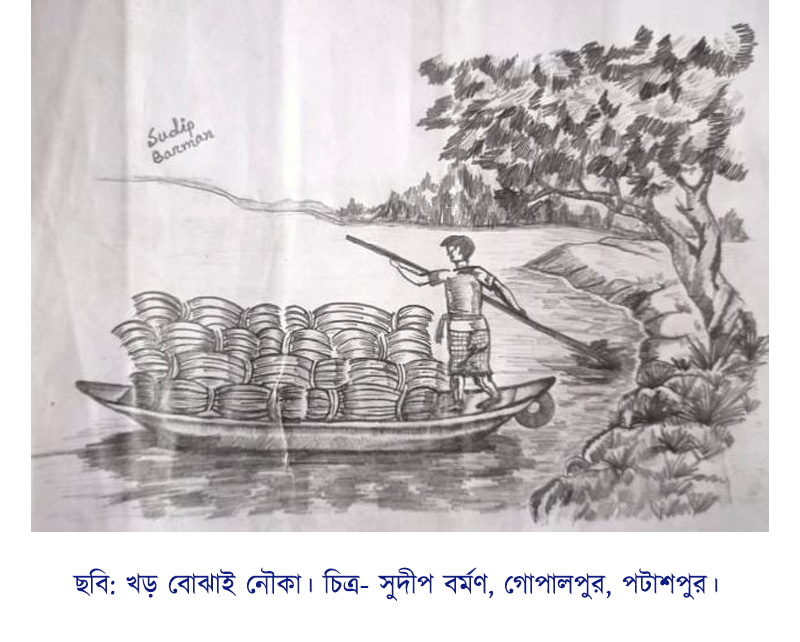

উনিশ শতকের পঞ্চাশের দশক তখন, সবে মাত্র দেশ স্বাধীনতার স্বাদ পেতে শুরু করেছে। কেলেঘাই নদীর পাড়ে, পটাশপুর থানার, গোপালপুর গ্রামে চাষা-ধীবরের ছেলে প্রফুল্ল বর্মণ তখন সবে মাত্র শৈশব কাটিয়ে কৈশোরে উপনীত। স্বাধীনতা বা পরাধীনতার মানে তিনি তখন বুঝে উঠতে পারেননি। মাত্র ক্লাশ সিক্স পর্যন্ত তার পড়া। দড়ি লাগানো প্যান্ট পরে নদীর পাড় ধরে ধরে হেঁটে বিদ্যালয়ে (অমর্ষী রঘুনাথ বিদ্যাপীঠ) যেতেন যা বাড়ি থেকে প্রায় সাড়ে তিন মাইল পথ। বর্ষার সময় বিশেষ একটা স্কুল যাওয়া হয়ে উঠত না। স্কুল যাওয়ার রাস্তায় তখন হাঁটু পর্যন্ত কাদায় ভরা। তবে বর্ষার পর সোজা মাঠ দিয়ে যেতেন। সহপাঠী বলতে হাতেগোনা- গোবিন্দ মণ্ডল, গৌর বর্মণ, সেলমাবাদ গ্রামের ছতীশ শি, মতি হাজরা ও কয়েকজন। ঐ সময় খেলাধুলা বলতে হারিয়ে যাওয়া গদি খেলা ও হাডুডু। বিকেলে কেলেঘাইর বকচরে জমে উঠত হাডুডু খেলা। শুকনো ছাই দিয়ে খেলার সীমানা কাটা হত। গ্রামের বড়রাও পৌছে যেত মাঠে। মাঝে মাঝে খেলা বন্ধ করে ছুটে যেতেন সিংলুই মোড় (পাথরঘাটা শিব মন্দির নিকট যেখানে পুরানো কেলেঘাই নদীর পথ অবরুদ্ধ হয়েছে)। কারণটা ছিল অদ্ভুত নৌকা দেখার। কলকাতা থেকে তখন বড় বড় নৌকা আসতো এই এলাকায়। নৌকার নাম ছিল ‘খড়ি নৌকা’। ঐ নৌকা গুলি খড় বোঝাই করে নিয়ে যেত। এক একটা নৌকায় ৭০ কান (৮০ টা খড়ে এক পণ, ১৬ পণে এক কান) মত খড় বোঝাই হত। খড় বোঝাই এর কাজ চলতো দিনা তিনেক। তখন আর স্কুলে যাওয়া হত না প্রফুল্ল বাবুদের। সকাল থেকে গামছায় মুড়ি বেঁধে সারাদিন কাটিয়ে দিতেন ঐ নৌকার আশেপাশে। নৌকার হাল গুলি ছিল দেখার মত। এক একটা ১২-১৪ ফুট লম্বা। নৌকা গুলিতে খড় বোঝাই শেষ হলে বিকেলের দিকে রওনা দিত মোহানার দিকে। শুধু খড়ি নৌকা যে আসত তা নয়। মাঝে মাঝে বেশ বড় বড় নৌকা আসত বেহুলার ঘাটে। কখনও কাঠ, ধান, সব্জি, পাঠ বোঝাই থাকত তাতে।

এতো গেল নৌকার কথা। এই নদীতে বিকেল বেলা নানান ধরনের পাখির সমাগম ছিল দেখবার ও উপভোগ করার মত। বিভিন্ন প্রজাতির খড় হাঁস, বেগড়ি, কায়েম, শামুকখোল, কাদাখুচি, পানকৌড়ি, বক, মাছরাঙা, ডাহুক, জলপিপি, মানিক জোড়, হরিয়াল, মোহন চুড়া সচরাচর উড়ে বেড়াত। কিছু ছিল রাতচরা। ঋতুভেদে চলত তাদের আনাগোনা। সকালে ঘুম ভাঙতো পরিযায়ী পাখিদের ডাকে। এত পাখির সমাগমের কারনে, এই তল্লাটে পাখি শিকারিদের আনাগোনা ছিল বেশ। গোপালপুরের চৌধুরী পরিবার ছিল এ কাজে বেশ পটু। তবে শীতের সময় বেলদা, খড়গপুর থেকে পারদর্শী শিকারিরা আসত। তাদের অনুপ্রেরণায় প্রফুল্ল বাবুরাও এই রোমাঞ্চে মেতে উঠতেন। বিভিন্ন ফাঁদ তৈরি করে ধরে ফেলতেন ঘুঘু, খড়হাঁস, বক, ইত্যাদি। শুধু পাখির মাংস নয় তদের ডিমও ছিল খেতে সুস্বাদু। পাখির বাসা থেকে ডিম পেড়ে খাওয়া ছিল তখনকার ছেলেদের একপ্রকার নেশা।

সাঁতার ছিল প্রফুল্ল বাবুদের জন্মগত প্রতিভা। স্বাভাবিক ভাবেই প্রত্যেকটি ছেলে মেয়ের কাছে সাঁতার ছিল এক প্রকার খেলা। গরম কালে পাড়ার সমস্ত ছেলে জড়ো হতো ঘাটে। ঘাট গুলির নামকরণ ছিল পাড়ার পদবী নামাঙ্কিত, যেমন মণ্ডলদের ঘাট, বরের ঘাট, হাজরাদের ঘাট, শাসমলদের ঘাট, মান্নাদের ঘাট ইত্যাদি। ঘাট গুলিতে জলকেলি চলত ততক্ষণ, যতক্ষণে বাড়িথেকে ছড়ি হাতে কেউ আসত। বর্ষার ভরা নদীতে সাঁতার কাটা ছিল একটা চ্যালেঞ্জ। কৈশোর বয়সে প্রফুল্ল বাবুরা অনায়াসে সাঁতার দিয়ে পেরিয়ে যেতেন কেলেঘাই। যার আড়াআড়ি প্রস্থ প্রায় ৪০০ গজ। বিপদও যে ঘটেনি তা নয়। খুব মনে পড়ে ভীম মণ্ডলের এক ছেলে, বয়স তখন তার ছয় কি সাত স্নানের সময় সাঁতার কাটতে কাটতে আর ডাঙ্গায় ফিরে আসেনি। তবে যাইহোক দিনের বেশিরভাগ সময় কাটত এই কেলেঘাই নদীকে নিয়ে। সুখ-দুখে, কান্না-হাসিতে, আনন্দে-নিরানন্দে এই নদী তাদের পাশে ছিল এবং তারাও নদীর এক বৃহৎ অংশ হয়ে থাকত।

বয়স বাড়ার সাথে সাথে জীবনের প্রেক্ষাপট ও পাল্টেছে, বেড়েছে দায় দায়িত্ব। নদীও তার প্রাসঙ্গিক উপাদান গুলি উজাড় করেছে প্রফুল্ল বাবুদের জীবন গড়ার ক্ষেত্রে। সেই সময় নৌকা ছিল জীবনের এক অত্যাবশ্যকীয় উপাদান আজকালকার মোটর গাড়ির মতো। যাতায়াত, রুজি-রোজকারের প্রধান মাধ্যম ছিল নৌকা। এ তল্লাটে সাইকেল ছিল হাতে গোনা দুটি। চারিদিকে মাটির সরু রাস্তা, তাতে হেঁটে যাওয়া ছিল খুব কষ্টের বিশেষত বর্ষার সময়। তাই নদীপথ ও নৌকা ছিল আরামদায়ক ও কম কষ্টের। তখনকার দিনে প্রতিদিন বাজার বা হাট যাওয়া হত না। সপ্তাহের বিশেষ কিছু দিনে হাট বসত (যেমন মঙ্গল ও শুক্র বার পাথরঘাটার হাট) তালাদিহার হাট, দসগ্রামের হাট, কনকপুরের হাট, কুসবসানের হাট সবই ছিল নদীর তীরবর্তী। ঐ সমস্ত হাটে বাড়ির পুরুষ-মহিলা উভয়েই নৌকা করে বাড়ির আনাজ-পাতি নিয়ে যেতেন বিক্রির জন্য। এবং সপ্তাহের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি হাট থেকে কিনে নিয়ে আসতেন নৌকা করে। গ্রামের মহিলারাও পুরুষদের মত নৌকা বাওয়ায় সমান দক্ষ ছিল। তখনকার দিনে পুরুষদের অবসর বিনেদনের কিছু সময় থাকলেও মহিলারা মেতে থাকতেন গৃহস্থের কাজে। প্রত্যেক পরিবারে গবাদিপশু ও পাখি পালন ছিল আবশ্যক। তাদের পরিচর্যা করতে মহিলারা দিনের সারা সময় ব্যায় করতেন। তবে কিছু পরিবারে মহিলারা নানান কুটির শিল্পের কাজ করতেন যেমন মাদুর গোনা, হেস গোনা, ঘি তৈরি, শন ও পাট থেকে ঢেরা পাকিয়ে দড়ি তৈরি, মাছ ধরার উপকরণ (চাউড়া, ঘুনি, মুঘরি, পাটা) ইত্যাদি। শীতের সময় বিরি কলাই দিয়ে বড়ি তৈরি ছিল মহিলাদের গর্বের কাজ। একদম ঘরোয়া পদ্ধতিতে, নানান উপকরণ সহযোগে প্রস্তুত হত এই বড়ি। মহিলা মহলে বড়ির স্বাদ নিয়ে আলোচনা হত বিস্তর।

প্রফুল্ল বাবুর কথায় কেলেঘাই আর তার মৎস্যকুল ছিল এক গভীর ভাবাবেগের। বৈচিত্র্য ভরপুর ছিল কেলেঘাই নদীর মাছ। যুবক বয়সে সংসারে মাছের অভাব তাই কোন দিনও ছিল না। বিশেষ বার তিথি বাদে সব দিনই ভাতে থাকত মাছ। বরং শাক সব্জি কম খাওয়া হত। এখনকার রুই, কাতলা, মৃগেল, কার্প এগুলো খুব কম স্বাদের ছিল তাদের কাছে। কেলেঘাই নদীর চুনো মাছ ছিল ভীষণ স্বাদের। এই চুনো মাছ খড়গপুর, মেদিনীপুর, এগরা বাজারে ভালো দামে বিক্রি হত। তবে এখন অনেক চুনো মাছের জাত হারিয়েগেছে বা হারাতে বসছে। যেমন তারি, গইনতা, জলা, গদা চুমুড়, বিভিন্ন প্রাজাতির চাঁদা, দাড়িয়া, সনা পুঁঠি, কানি পুঁঠি, বাবলি, রুটকি, মোরলা, পাবদা, নয়না, খুড়সি ইত্যাদি। তবে বড় মাছের মধ্যে বুয়াল, আড়, চিতল, পরাল, শাল, শোল, পাঙ্গাস ছিল কেলেঘাই নদীর নিজস্ব। এই সমস্ত মাছের স্বাদ ছিল লোভনীয়। গলদা চিংড়ির কথা না বললে কেলেঘাই নদীর মাছের বর্ণনা শেষ করা যায় না। এখনকার দিনের মত চিংড়ি মাছের অভাব ও মূল্য তখন ছিল বলে মনে হয় না। যৌবন বয়সে প্রফুল্ল বাবুরা এই মাছ ২-৩ টাকা সের হিসাবে বাজারে বিক্রি করেছেন আর খেয়েছেন ও প্রচুর। বাসা ঘেরা (এক প্রকার মাছ ধরার কৌশল) হলে, বাসা থেকে এক একটা চিংড়া ধরা হত যার ওজন প্রায় আধ সের, তার দাঁড়া গুলো লম্বায় এক গজ হত। শুধু কি মাছ, কেলেঘাইতে ব্যপকভাবে পাওয়া যেত কচ্ছপের বিভিন্ন প্রজাতি। দুর্গা পূজার পর থেকে নদীর চর থেকে ধরা হত কচ্ছপ আর বাইলকোড় (বিশেষ প্রজাতির কচ্ছপ)। এই গুলি ধরার রোমাঞ্চ ছিল দারুন। সারাদিন লেগে যেত এক একটা ১৫-২০ সের বাইলকোড় ধরতে। গ্রামের রাখাল বর্মণ ও সনাতন বর্মণ ছিল এই সব ধরার এক্সপার্ট। পরে অনন্ত মণ্ডল কিছুটা রপ্ত করেছিল এই সব ধরার পদ্ধতি। গল্পের মত ছিল সেই সব ঘটনা গুলি। বাইল কোড় মাংস ছিল ভীষণ সুস্বাদু। তবে দুঃখের বিষয় ইদানিং কচ্ছপ দুয়েকটা দেখা গেলেও, কেলেঘাই থেকে বাইলকোড় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। ভাদ্র-আশ্বিন মাসের পর থেকে গ্রামের সব ঘরেই জিওল মাছ (সিঙ্গি, কই, মাগুর, ল্যাঠা, শোল, চ্যাঙ, খলিশা, পাঁকাল, বান, ট্যংরা) মজুত থাকত। নদীর চরে চুয়া (গভীর ছোট ছোট ডোবা) থেকে কচুরিপানা পরিষ্কার করে জিওল মাছ ধরা হত।

সত্তোরের দশক পর্যন্ত নাইলন বা প্ল্যাস্টিকের জাল তখনও ব্যপকভাবে আসেনি। প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে তৈরি হত জাল। ভালো জাতের শণের সুতা দিয়ে গড়া হত ফিকাজাল ও টানা জাল। ঢেরা পাকিয়ে শণের সুতা তৈরি চলত সারা বছর। নদীর আশেপাশের গ্রাম যেমন সেলমাবাদ, ধামসাই, নেধুয়া, তালাদিহা, বড়বড়িয়া, নয়াচক, গোপালপুর, এই সব গ্রামের মানুষ পাড়া ওয়ারিশ নদীতে বাসা দিতেন। সেই বাসা গুলি ঘেরা হত আমন ধান পোঁতা শেষ হলে। সাত-আট দিন ধরে চলত এক একটা বাসার কাজ। এক একটা বাসা থেকে ত্রিশ-চল্লিশ মন মাছ উঠত যা আজ ভাবনার অতীত। বাসা ঘেরা ছিল উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া কৌশল। সেই কৌশল রপ্ত করে প্রফুল্ল বাবুরা যৌবন কাটিয়েছেন। তবে দুঃখের বিষয় ঐ কৌশল বর্তমানে আর বংশানুক্রমিক ভাবে প্রবাহিত হয়নি। প্রফুল্ল বাবুর পরবর্তী প্রজন্ম কিছুটা রপ্ত করলেও তা প্রয়োগের জায়গা আর নাই। সেই কারনে নতুন প্রজন্মের কাছে ঐ সমস্ত কৌশল অজানা এবং এক সময় নিশ্চিহ্ন হবে।

শীতের শুরু থেকে নদীর বকচরে উর্বর পলি মাটিতে চাষ হত নানান সব্জি যেমন পিঁয়াজ, আলু, কফি, বেগুন, লংকা, কুমড়ো, করলা ইত্যাদি। চাষে ব্যবহার হত গোবর সার। তখন রাসায়নিক সার গ্রামে আসেনি। সেচের ব্যবস্থার জন্য তৎকালীন মেশিন চালিত পাম্প বা মোটর ছিলনা। নদীর জল কলসিতে ভরে সব্জি খেত ভেজানো হত। আর ছিল এক প্রচলিত পদ্ধতি। নদীর জল কে নালাদিয়ে নিয়ে আসা হত খেতের কাছে এক গভীর স্থানে। যাকে বলা হয় গাড়িমাদা। সেখান থেকে সেনি (সেচনি) করে জল সব্জি খেতে ফেলা হত। এই গাড়িমাদা দখলকে কেন্দ্র করে প্রায়ই বিবাদ লাগত চাষিদের মধ্যে। তবে ঐ বিবাদ কেবল মাত্রই গালিগালাজ পর্যন্ত গড়াত। জীবনে শান্তি ও সুখের অভাব ছিল বড়ই কম। অফুরন্ত সময় ছিল প্রফুল্ল বাবুদের জীবন যৌবনে। সেই সময়কে তারা উপভোগ করেছেন নানান ভাবে। সেই উপভোগের একটা বড় অংশ জুড়ে ছিল কেলেঘাই। সব্জি বোঝাই নৌকা নিয়ে তরতরিয়ে পৌঁছে যেতেন কুসবসান, বাখরাবাদ, দশগ্রামের হাট। মাঝে মাঝে গরুর গাড়িতেও যেতেন বিশেষত শীত কালে। হাটে সব্জি বিক্রির পর ফেরার পথে রাত হলে থেকে যেতেন জালিসাই গ্রামের (নারায়ণগড় ব্লক) এক আত্মিয়ের বাড়িতে। সেই সময় চোরের ভয় ছিল মারাত্মক। কোন কারনে সন্ধ্যা হলে নিরাপদ আশ্রয় নিতে বাধ্য হতেহত। অনেক সময় সাহস করে রাতেও ফিরেছেন তবে তা অবশ্যই শুক্ল পক্ষের রাতে। আবার চোরেদের আদেশও মানতে হয়েছে অনেকবার। গনুয়া গ্রামের কাছে চোরদের নদী পার করে দিতে হয়েছে অনেকবার। নারায়ণগড় এলাকার নদী অধ্যুষিত যায়গা গুলি ছিল জঙ্গলে ভরা ও কম জনবসতি পূর্ণ। প্রফুল্ল বাবুর জ্যাঠার (জীবন বর্মণ) সঙ্গে চোরদের ঘনিষ্ট সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তাই তারা কোন দিন খারাপ কিছু করেনি প্রফুল্ল বাবুদের সঙ্গে। নারায়ণগড়ের চাউলকুড়ি মৌজার ভায়ারবেড় এলাকা ছিল বন্য প্রকৃতির। দুএকবার সেখানে প্রফুল্ল বাবুরা বাঘভোঁদড়, নেকড়ে বাঘ, মেছো বিড়াল এর দেখা পেতেন। ফেরার সময় নৌকা দেহাটির পুল/ব্রিজ পেরোলে সমস্ত ভয়াবহতা অনেকটাই কমত।

কেলেঘাই নদীর চরে পাট চাষের কথা না বললে, অনেক খানি কম বলা হয়ে যাবে। নদীর বকচর গুলিতে মৌজার পর মৌজা পাট চাষ হত। গ্রীষ্মের শেষের দিকে গরুর লাঙল দিয়ে মাটি তৈরি রাখা হত। সময়ে এক পশলা বৃষ্টির পর পাটের বীজ ছড়িয়ে দেওয়া হত জমি গুলিতে। বর্ষা মরশুমের আগে অল্প পরিচর্যায় বেড়ে উঠত পাট। আষাঢ় মাসের প্রথম দিকে জমি গুলি নদীর জলে প্লাবিত হত। ওই জমা জলে পাট গাছের সবুজ পাতা এক গভীরে আচ্ছাদন সৃষ্টি করত। তাই পাটের খেতে অবাধে নেমে আসত পরিযায়ী হাঁসের ঝাঁক, সন্ধের ঠিক পর পর। দিনের বেলায় পালিত হাঁসের দল চরে বেড়াত। প্রফুল্ল বাবুরা ঐ পাট বন থেকে হাঁস ধরতেন নানান কৌশল অবলম্বন করে। কারণ হাঁসের মাংস ছিল অপূর্ব। দল বেঁধে সন্ধ্যার পর থেকে নৌকায় চেপে চলত হাঁস ধরার তোড়জোড়। দুয়েকটা হাঁস পাকড়াও করতে পারলে, রাতে গরম ভাত সহযোগে হাঁসের পাতলা ঝোল ছিল দারুন উপভোগের। নয়াচকের স্কুল মোড়ে বিকেল থেকে বসত আড্ডা। আড্ডার বিষয় ছিল নিত্য নতুন হাঁস ধরার কৌশল ও বিভিন্ন প্রকার পরিযায়ী পাখির খবরাখবর। এত ছিল বর্ষার সময়কার ঘটনা। আবার একই ভাবে শীতকালে ফাঁদ পেতে ধরা হত বেগড়ী, মানিকজোড়, কাঁদাখুঁচি, শামুকখোল বিভিন্ন পাখি।

প্রফুল্ল বাবুদের শুধু এই ধরনের জীবন উপভোগময় কর্ম ছিল তা নয়, ছিল সাংসারিক নানান কাজ। আশ্বিন মাসের প্রথম দিকে পাট কাটা ও ধোয়া হলে তা শোকাতে হত। ঐ শুকনো পাট নৌকা বোঝাই করে নিয়ে যেতেন তেরপাখিয়ার বাজার। নদীর ঐ পথ ছিল ভীষণ দুর্গম। জোয়ারভাটাকে অনুসরণ করে নৌকা বাইতে হত। সাবধানে পেরোতে হত নদীর বহু গড় ও দহ। যেমন তেতুলিয়ার গড়, বত্রিশা গড়, বুড়াবিড়ির দহ। এই সমস্ত গড়ে জলের ঘূর্ণি ছিল মারাত্মক। খুব সন্তর্পণে পাশ কাটিয়ে যেতে হত।

সময়টা তখন ষাট-সত্তরের দশক। প্রফুল্ল বাবু অকপটে স্বীকার করেন তদানিন্তবন কালে পানীয় জলের অভাব ছিল খুব। গ্রামের মধ্যে ছিল একটি মাত্র টিউবওয়েল। তাতে আবার গ্রীষ্মকালে জল উঠত না। আর খওয়ার জন্য জল মজুত রাখার পাত্রও ছিল নগণ্য। মাটির কলসি ছিল এক মাত্র ভরসা। ঐ মাটির কলসি থেকে কাঁসার বা সিলভারের গ্লাসে জল গড়িয়ে খেতে হত। মাঠে বা নৌকায় কর্মরত অবস্থায় প্রচুর তৃষ্ণা পেলে নদীর স্বচ্ছ জলই পান করতেন প্রফুল্ল বাবুরা। বাড়ি থেকে মুড়ি নিয়ে যেতেন গামছায়, সেই মুড়ি নদীর স্বচ্ছ জলে ভিজিয়ে খেতেন। তাতে কোনরকম শারীরিক অসুবিধার সম্মুখীন তারা হতেন না। সামান্য জ্বর, কাশি, বা শরীর খারাপ হলে, ঝাড় ফুঁকেই তা ভালো হত বলে প্রফুল্ল বাবুদের বিশ্বাস। তখন এতসব ঔষধ গ্রামগঞ্জে পাওয়াই যেত না। তবে কলেরা ও বসন্ত রোগ ছিল বেশ ভয়ংকর। বহু মানুষ এই রোগে জীবন হারিয়েছেন। কলেরা রোগে প্রফুল্ল বাবু হারিয়েছেন তার গ্রামের এক ভাই (পূর্ণ মণ্ডল) কে। চিকিৎসা বলতে ছিল কবিরাজি ব্যবস্থা। কিছু হোমিওপ্যাথি চিকিৎসালয় ছিল তবে তা সবার সাধ্যের মধ্যে ছিল না। তখন সিংদার অমুল্য পাত্র ছিল একজন ভালো চিকিৎসক। পরবর্তীকালে গোপালপুরের পাইকান গ্রামে ভজ সাউ ও একজন গ্রামীন ডাক্তার হয়ে উঠেছিল। প্রফুল্ল বাবুর নিজের কাকা (জীবন বর্মণ) ছিলেন একজন কবিরাজ। তার সাথে তিনি প্রায়ই নৌকায় যেতেন বিভিন্ন নদী পার্শ্ববর্তী গ্রামে রুগি দেখতে। বিশেষত প্রাক-বর্ষাকালে নদী তীরবর্তী গ্রাম গুলিতে সাপের উপদ্রপ ছিল ভীষণ। সন্ধ্যার পর থেকে বড়া (রাসেল ভাইপার) সাপের দেখা মিলত সব থেকে বেশি। তখনকার দিনে টর্চ লাইটের ব্যবহার তেমন ব্যাপকতা পায়নি। রাতে কোথাও যাওয়ার জন্য হ্যারিকেন-ই ছিল একমাত্র ব্যবহৃত উপাদান। সাপে কাটলেই গুনিন বা ওঝার ডাক পড়ত। ওঝা ডাকার আদপ কায়দা ছিল ভিন্ন মার্গের। নামকরা সব ওঝা ছিল মাসুড়িয়া (মঙ্গলামাড়ো বাজার নিকট) গ্রামে।

এত সব বাধা-বিপত্তির মধ্যেও প্রফুল্ল বাবুদের জীবন ছিল খুবই সরল প্রকৃতির। হিংসা-বিবাদ, অভাব-অনটন, সুখ-দুঃখ সবই ছিল জীবনে তবে আজকালকার মত এত জটিল ছিলনা সমাজ জীবন। ‘কেলেঘাই’ প্রফুল্ল বাবুদের জীবন জুড়ে যতখানি ছিল, ততখানি আজ আমাদের জীবন জুড়ে নেই। নেই বলাটা ভুল, আছে তবে তা আমরা অস্বীকার করি। যেভাবে অস্বীকার করেছিল সিন্ধু সভ্যতা। ভোগ আর লালসার লেলিহান শিখায়, প্রতিদিন আমরা একটু একটু পুড়িয়ে ফেলছি নদীর মাতৃত্ব। তাইতো কেলেঘাইর গর্ভে গজিয়ে উঠেছে আবাঞ্চিত বহু জনপদ, আযাচিত বহু কারবার, দেহ জুড়ে জমে আছে আগাছা। সে আগাছার পচনে কেলেঘাই হারাচ্ছে তার নানান অঙ্গ। কমছে দেহ, বাড়ছে যন্ত্রণা। নীরব যন্ত্রণায় আজও কেলেঘাই আছে কেলেঘাইতে, শুধু নেই প্রফুল্ল বাবুদের শৈশব-যৌবনের অনাবিল স্রোত।

কৃতজ্ঞতাস্বীকার:

- প্রফুল্ল বর্মণ বাবু ও তার পরিবারের সমস্ত ব্যক্তিবর্গ

- চিত্ত বর্মণ, ৺ঈশ্বর রাখাল বর্মণ গোপালপুর, পটাশপুর

- ৺ঈশ্বর অনন্ত মণ্ডল, ৺ ঈশ্বর মতি মণ্ডল, ৺ ঈশ্বর গোবিন্দ মণ্ডল, গোপালপুর, পটাশপুর

0 Comments